総合トップ > まち・くらし > 市民活動(共生・協働) > 奄美市一集落1ブランド

ここから本文です。

更新日:2025年4月1日

奄美市一集落1ブランド

奄美市では、「地域の活性化は集落から」というコンセプトのもと、各集落(奄美大島の方言で集落は「シマ」と称する)が今日まで受け継いできた伝統芸能や特産品、特徴的な自然景観や植物等の地域資源を「地域の宝」ととらえ、それらを活用して島の住民及び島外からの来訪者との交流を生みだすことで、シマ及び地域の活性化を促すことを目的に、平成19年度から「一集落1ブランド事業」に取り組んでおります。

奄美市では、「地域の活性化は集落から」というコンセプトのもと、各集落(奄美大島の方言で集落は「シマ」と称する)が今日まで受け継いできた伝統芸能や特産品、特徴的な自然景観や植物等の地域資源を「地域の宝」ととらえ、それらを活用して島の住民及び島外からの来訪者との交流を生みだすことで、シマ及び地域の活性化を促すことを目的に、平成19年度から「一集落1ブランド事業」に取り組んでおります。

現在、市内21集落にある22のシマの宝が集落ブランドとして認定されております。

奄美市一集落1ブランド特設ホームページ「SHIMA-JIMAN(シマ-ジマン)」ができました。

(外部リンク)ようこそ、知っても知りつくせない集落ワールドへ

(外部リンク)ようこそ、知っても知りつくせない集落ワールドへ

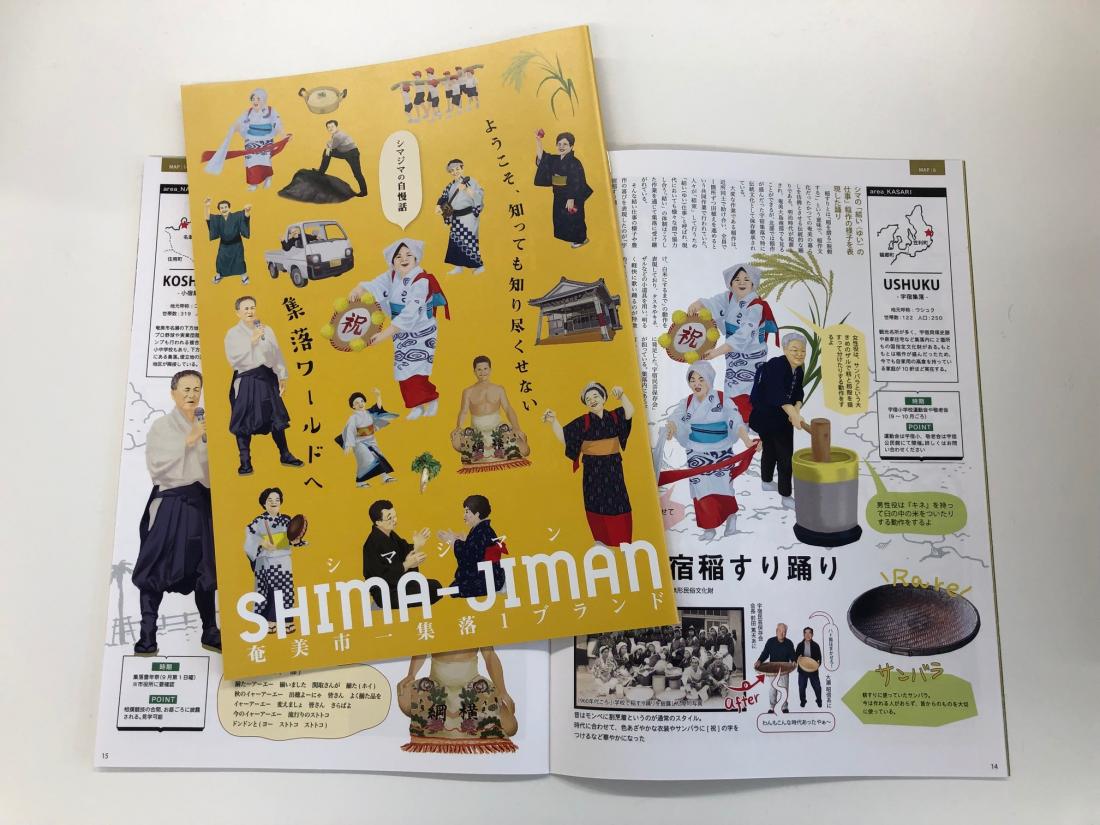

奄美市一集落1ブランド情報冊子「SHIMA-JIMAN(シマジマン)」のデータ版として、パソコンや携帯端末から奄美市の地域の宝情報が見れるようになりました。

地域の文化や自然は、わたしたちの宝であり、お守りです。その心を後世へ引き継ぎましょう。

奄美市一集落1ブランド情報冊子「SHIMA-JIMAN(シマ-ジマン)」ができました。

より深い奄美大島の魅力を発信するために、情報冊子を製作しました。

世界自然遺産登録候補地となっている奄美。希少な動植物が生息しているため注目度もあがっていますが、それと並行して、シマの良さと言えば、自然を恐れ敬いともに共存してきた文化であります。

ブランド認定集落が「シマの宝」として残したいモノ。その歴史や背景に着目し取材して製作しました。

欲しい方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

(数には限りがございますのでご了承ください)

一集落1ブランド一覧

平成30年10月30日付けで、新たに3つのブランドが認定されました。

|

番号 |

地区 |

集落等 |

ブランド名 (認定年月日) |

説明内容 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 笠利 | 佐仁八月踊り保存会 |

佐仁八月踊り (平成19年12月27日)

|

佐仁の八月踊りは,昔は,家探し(ヤサガシ)といい,各家を一軒々踊り回っていましたが,現在は隣近所で4~5件1組となり,夕方16時から22時頃まで踊っています。 奄美大島では、旧暦8月の最初の丙(ひのえ)の日を「アラセツ」、七日後の壬(みずのえ)の日を「シバサシ」、アラセツの前日を「ツカリ」と呼んでいます。 「アラセツ」は、その年の新米で作った「ミキ」と「カシキ」(赤飯)を供えて先祖や神々に感謝し、豊年を祝う祭りといわれています。 かつては「ツカリ」の日から「シバサシ」までの七日七晩集落内の家々をまわり「八月踊り」を踊りあかしていたといいます。近年は踊りまわる家の数や日数、踊る曲も簡素化・省略化が進んでいます。 |

|

| 2 | 笠利 | 宇宿集落 |

宇宿稲すり踊り (平成19年12月27日) |

奄美でも数少ない稲作の脱穀・籾摺り・精米などの所作をモチーフとした貴重な踊りです。 明治の中頃、「餅貰踊り」では飽きがくるということから斬新な新しい踊りが必要となり、大笠利の老人たちによって「稲すり節」に踊りが振り付けられたのが発祥と言われています。 わずかな面積の田での稲作作業に精を出して、高倉や家屋敷を構えることができるよう、豊作を祈り願った踊りである。踊りの終盤になるとテンポも早くなり「六調」へと移ります。 奄美市の無形民俗文化財に指定されています。 |

|

| 3 | 笠利 | 打田原集落 |

エメラルドブルーの海と天然の塩づくり体験 (平成19年12月27日) |

打田原の海浜は純白の砂浜と透明度の高いエメラルドブルーの海として,多くの人々に愛されています。昔は浜に下り、アダンの木陰で塩焚きをし生計を立てていました。 年中通して塩づくりが体験できます。 |

|

| 4 | 笠利 | 笠利1区集落 |

八月踊り (平成19年12月27日) |

八月踊りの起源は定かではありませんが五穀豊穣を願って各集落で唄い、踊り継がれてきました。 「かんでく」という踊りは当集落のみに伝承されている貴重な踊りです。 また、「ぐぃくまぎり」と呼ばれる大笠利のみに伝わる独特の唄があります。「ぐぃくまぎり」は、琉球国時代に沖縄本島に存在した行政区の名称「越来間切」のことです。 大笠利の「ぐぃくまぎり」は2枚の小皿を片手に持ってカスタネットのように皿を鳴らしながらリズムに乗って唄い踊るものです。沖縄市のエイサー曲「越来」や沖縄芝居曲の「越来節」に歌詞がよく似ています。 琉球国統治時代、大笠利には奉行所が置かれたこともありますので、この「ぐぃくまぎり」という唄が伝わっているものと考えられます。 |

|

| 5 | 笠利 | 川上集落 |

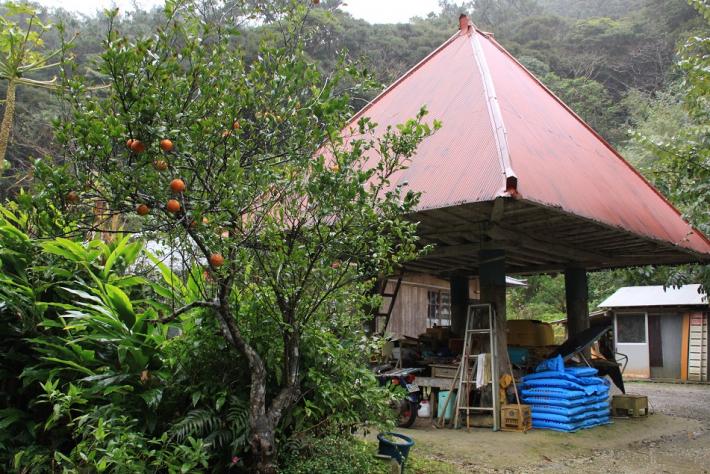

高倉 (平成19年12月27日 |

高倉は奄美各地で穀物倉庫として使われていました。稲作が盛んであった川上集落でも、高倉は穀物倉庫として使われていました。 現在は屋根が茅葺からトタンに変り、各家庭の大切な物を保管する場所として利用されています。 |

|

| 6 | 笠利 | 喜瀬地区 |

かくれ浜 (平成19年12月27日 |

春から夏にかけて大潮の干潮時に,潮位が大きく引くときだけに現れ,美しい砂浜を見ることができます。 3月から5月の大潮時が最大に出現します。 |

|

| 7 | 笠利 | 里集落 |

赤木名観音堂(カンノンドウ) (平成19年12月27日) |

赤木名観音寺は島津家(薩摩藩)の歴代の菩薩寺である福昌寺の末寺として、延宝3年(1675)に開山して、文政2年(1819)まで置かれていました。 薩摩藩の役人たちが航海安全を祈る場所や精神的な安らぎを求めるための場所として信仰されていました。今まで島民には無かった線香を立てる習慣や仏教的な言葉、本土式の墓地・墓石を持つようになったのは観音寺の影響が大きいと考えられます。 赤木名に置かれた仮屋(代官所)は寛政13年(1801)に名瀬間切名瀬方の伊津部村移転しましたが、観音寺はなかなか移転されませんでした。そのことを唄った「赤木名観音堂」というシマ唄・八月踊りがあります。 赤木名観音寺は、文政2年(1819)にようやく伊津部村に移されます。 明治時代になると、神仏分離令(廃仏毀釈令)によって観音寺は廃絶されました。 奄美市名瀬大熊の龍王神社のご神体、石造観音坐像と石造弁財天像は観音寺のものと言われています。 赤木名観音寺跡地は、奄美市指定文化財となっています。 |

|

| 8 | 笠利 | 節田集落 |

節田マンカイ (平成19年12月27日) |

「正月まんかい」ともいわれ、冬の室内での遊びです。男性の列と女性の列が向き合って座り、両手または片手を軽く叩きあったり、高く低く手舞いをしたり、胸や膝を叩いたり、マンカイ(手招き)の動作をしながら男女が唄を掛け合っていく遊びです。かつては若者の楽しみであり、交際の場ともなっていたといわれています。 明治の初めの頃、大笠利出身の女性が節田集落に嫁いできてこの踊りを教え広めたという説もあります。古代の「唄垣(うたがき)」を思わせる貴重な伝統芸能として平成20年に鹿児島県の無形民俗文化財に指定されました。 奄美大島の正月料理として「ウヮンフニ(豚の骨)料理」(豚骨とツバシャ(ツワブキ))を煮込んだ料理)がありますが、節田集落ではツワブキの代わりにアザミの葉脈を使った「アザンヤセ料理」を作ります。女性グループが前日からこの料理を作り、「節田マンカイ」の終了後に振舞われます。 |

|

| 9 | 笠利 | 前肥田集落 |

奄美一のカジュマル並木 (平成19年12月27日) |

ガジュマル並木は100年程前からサトウキビや家畜を守るために防風樹として道路沿いに植樹していました。 奄美一と思われるガジュマル並木は年中通して見ることができます。 |

|

| 10 | 笠利 | 屋仁集落 |

田いも(たぁまん) (平成19年12月27日) |

「たぁまん」は子だくさんを連想させる実の付き方から、子孫繁栄を願う結納や年の祝いや五穀豊穣を願う浜下れ行事などで料理が振る舞われます。 |

|

| 11 | 笠利 | 用集落 |

用しゅんかねくゎ踊り (平成19年12月27日) |

「しゅんかねくゎ」はハブの意ともされ、お正月の遊び踊りです。「ハブよけのハブ祭り」とも言われています。大人も子どもも参加できる正月行事です。 発祥は不明ですが、正月の子どもたちの室内での遊びであったものを昭和20年代前期の頃、用集落出身の人が振り付け等を整えて大島高校の講堂で演じたのが現在の形の始まりといわれています。 室内で女性のみが二列に向かい合って座り、曲に合わせて手を叩きあったり、高く低く手舞いをしあって座踊りをします。 「童シュンカネクヮ」、「餅つき踊り」、「六調」の曲目で踊り演じられます。「節田マンカイ」とも似ています。 奄美市の無形民俗文化財にも指定されています。 |

|

| 12 | 住用 | 市集落 |

ターバマ(高浜) (平成19年12月27日) |

ターバマ(高浜)は名前のとおり落差のある浜で,遊び場,海難事故防止の願掛け場,海産物の宝庫となっています。魚釣りや潮干狩りを楽しむには夏場が最適です。 |

|

| 13 | 住用 | 川内集落 |

フナンギョの滝 (平成19年12月27日) |

フナンギョの名前の由来は、山が深く林業が盛んで、川内川の上流の山の木を切り倒して舟にする木等を丸太にして、川に流して運んでいたことから、舟木の川・「フナンギョ」という名称になったといわれています。(奄美大島の方言で川のことを、コー、ギョ、キョ等と言います。) 毎年2月には桜並木&フナンギョの滝ウォーキング大会が開催されています。 |

|

| 14 | 名瀬 | 芦花部町内会 |

芦花部一番の碑 (平成19年12月27日) |

芦花部集落には、年中澄み切って濁らないという「シロゴ(白川)」という川があります。この水を飲料あるいは洗顔として使っているので、芦花部集落には美人が多いといわれています。 「芦花部一番や_うんとのちバーカナ_こばや一番や_実久こばや」という歌詞の奄美民謡・シマ唄「芦花部一番」由来の地です。 薩摩藩統治時代(江戸時代)の中頃、バーカナという女性が芦花部集落のウントノチ(上殿地)という場所に住んでいました。彼女の美貌は奄美の島中に知れ渡っており、青年たちの憧れの的でした。 奄美大島北部で大型開墾事業が行われ、奄美大島各地から作業員が集められました。事業の完成後、帰路についた各地のコバヤ(大きな舟)は競漕となりました。 先頭においた実久地区の舟は、芦花部集落の沖合いにさしかかると聞こえ名高いバーカナを一目見て帰りたいと芦花部の浜に上陸して念願のバーカナに会います。念願のかなった実久の青年たちは再び舟を漕ぎ出して、名瀬の港に着くころには他地区の舟を追い越して再び一番になったという伝承を唄にしたのが「芦花部一番」です。(名瀬の港という説と瀬戸内の港という説があります。) |

|

| 15 | 名瀬 | 小湊町内会 |

小湊厳島神社と金子山カネシヤマ青少年の森 (平成19年12月27日) |

小湊厳島神社には奄美では珍しい木彫りの十六童子弁財天坐像が安置されています。 この神社は当初観音寺でしたが、明治初期の神仏分離令(廃仏毀釈)によって廃止され、その後に現在の厳島神社となりました。 ご神体の像は、寛政3年(1791)古見方の筆子(役職)の恒雲が寄進した木彫りの坐像です。弁財天像と十五童子を基本としたものと考えられ、左右に八躯ずつの十六童子が配置されています。 小湊集落では、この神社にお参りすると子宝に恵まれると言い伝えられています。 境内敷地内の石灯籠及び手水鉢とともに、奄美市文化財に指定されています。 金子山は「神の山」とも呼ばれ、四季折々の景観が楽しめます。 |

|

| 16 | 名瀬 |

小湊フワガネク遺跡とソテツ畑 (平成19年12月27日) |

「小湊フワガネク遺跡」は、奄美大島中部の東海岸に位置し、標高9メートルの砂丘地に立地しています。6から8世紀の頃の貝製品の生産活動が行われていたと考えられる集落遺跡です。 奄美群島では、飢饉の際にソテツの実や幹からデンプンを採取して食糧にしていました。飢饉に備えて畑の境界に植えられたものです。小湊地区のそのソテツ景観の美しさは「ソテツぬキョラさや古見金久・・・」とシマ唄に唄われるほどです。また、その伝統的な農業景観が平成20年、国土交通省の「島の宝100景」に選定されました。 |

|

|

| 17 | 住用 | 東仲間集落 |

モダマ (平成20年12月18日) |

豆のさやは木質で長さ1メートル、幅10センチメートルにもなる世界最大のマメ科の植物です。「ジャックと豆の木」の木ともいわれています。 |

|

| 18 | 名瀬 | あった町内会 |

アッタドコネ (平成20年12月18日) |

有良集落でしか栽培できないと言われる「アッタドコネ」は他のものよりひとまわり大きく味も格段に美味しく,奄美の郷土料理には欠かせない食材です。 収穫時期は12月から1月頃です。 |

|

| 19 | 住用 | 上役勝集落会 |

役勝エコロード (平成21年9月1日) |

役勝川は,リュウキュウアユの遡上が一番多く見られるところで,両岸には亜熱帯常緑樹がうっそうと茂っており,「奄美渓谷」として呼び名も高い「エコロード」です。奄美の希少な植物を年中通して観察することもできます。 |

|

| 20 | 名瀬 | 小宿町内会 |

小宿相撲甚句 (平成30年9月19日) |

小宿相撲甚句は惠源治翁が1916年に海軍の兵役を終え、小宿に戻り青年の皆に教えたとされるものです。小宿の豊年相撲祭では力士土俵入りの際に歌われ、演じられています。 |

|

| 21 | 名瀬 | 朝戸町内会 |

ホートマタとナンゴンの滝つぼ (平成30年9月19日) |

国道58号線沿い、朝戸集落から新和瀬トンネルまでの間に流れている朝戸川上流にある2つの滝は、あまり知られていないが古くから地域住民に親しまれる憩いの場となっています。 また、この河川沿いにはホートー(和名:フトモモ)の木が多数生育しているため、ホートーマタ(ホートーの谷間・渓谷)と呼称されています。 ホートーは4月から5月にかけて薄黄色の花を咲かせ、周囲に甘い匂いを漂わせます。7月頃にビワに似た実をつけます。 |

|

| 22 | 名瀬 | 西田町内会 |

鶏卵(にわとりたまご)~八月踊り・唄~ (平成30年9月19日) |

西田集落の八月踊りの一つに「鶏卵(にわとりたまご)」があります。八月踊りは、奄美大島内の殆どの集落にありますが、それぞれ唄い方や踊り方等が異なります。 西田集落に残る「鶏卵」の歌詞は、その中でも独特な教訓を唄っているものです。 |

|

20~22が平成30年度新規認定ブランドとなりました。

お問い合わせ先

|

奄美市 |

名瀬地区 |

プロジェクト推進課 (奄美市名瀬幸町28番8号) TEL:0997-52-1111 |

|---|---|---|

|

住用地区 |

住用地域総務課 (奄美市住用町西仲間111番地) TEL:0997-69-2701 |

|

|

笠利地区 |

笠利地域総務課 (奄美市笠利町中金久141番地) TEL:0997-63-2440 |

お問い合わせ

申請書ダウンロード

申請書ダウンロード 電子入札

電子入札